Leggendo questo racconto, inoltre, si imparano anche altre cose, come l'utilizzo del tabacco a fini medicinali e la sua storia nel nostro paese....davvero, davvero interessante!

La scritta è ancora lì, scolpita sull’architrave della piccola chiesa: “Perpetua et firma libertas”.

E’ la labile traccia di una storia incredibile: quella di Cospaia, un piccolo paese dell’Alta Valle del Tevere che per quasi quattrocento anni fu la più piccola repubblica del mondo.

Una pigra collina. Poche case, quasi abbracciate al piccolo tempio della Confraternita, appena separate dal corto e tozzo disegno di via San Lorenzo. Intorno, il silenzio di una quieta campagna. Qui, da qualche parte, deve pur passare il confine tra l’Umbria e la Toscana.

Nel raggio di venti chilometri, i cartelli stradali evocano nomi e luoghi che stordiscono il viaggiatore. C’è Caprese, la minuscola, boscosa patria del grande Michelangelo. Poco lontano, l’amata terra di Piero: Sansepolcro. Le prime ore dell’alba regalano la stessa, straordinaria luce che il pittore riversava nei suoi dipinti. Il nitore del paesaggio, lo stupore dei colori, l’emozione degli sguardi. Come quello che coglie ancora chi contempla la “Madonna del parto”, il commovente omaggio che l’artista volle fare a Monterchi, il paese natale di sua madre. Un pezzo d’Umbria in Toscana. O viceversa. Poco importa. Questione di confini. A due passi c’è Città di Castello con la sua ricca pinacoteca: Raffaello, Signorelli, il Ghirlandaio…

A fianco della dritta e comoda strada, all’improvviso, spunta Anghiari. E davanti alla placida pianura torna la suggestione di un nome, insieme al ricordo di una celebre battaglia e di un grande e perduto dipinto murale di Leonardo da Vinci.

Tanta bellezza può confondere. Come avvenne a Cospaia, in modo accidentale. Quasi per uno scherzo del destino.

Cosimo De’ Medici il Vecchio in un ritratto del Pontormo (1518-1520)

Secondo l’accordo, il limite tra i due stati doveva passare all’altezza del torrente Rio, un tributario del vicino Tevere. Ma erano due i fiumi paralleli che scendevano dal monte Gurzole. E per gli abitanti del luogo portavano entrambi lo stesso nome: Rio. Anche se, proprio a voler essere precisi, quello a nord si chiamava Gorgaggia e quello a sud Riascone.

Fatto sta che le apposite commissioni nominate per ridisegnare i confini, come spesso succede, non si parlarono e lavorarono ognuna per conto proprio. I fiorentini tracciarono il nuovo limite all’altezza del primo torrente, vicino Sansepolcro e gli emissari del papa presero come punto di riferimento il secondo fiumiciattolo, nei pressi di San Giustino. Così, per errore, di calcolo e di geografia, Cospaia e il suo contado non furono rivendicati né da Roma né da Firenze. E quel piccolo fazzoletto di terra, compreso tra i due affluenti del Tevere, rimase fuori dalle carte geografiche di tutti e due gli stati: una striscia sottile, poco più di 300 ettari, con in mezzo, su una collinetta, il villaggio di Cospaia con i suoi 350 abitanti. Un piccolo popolo dimenticato da tutti. Una terra di nessuno. I cospaiesi, analfabeti ma veloci di comprendonio, non ne fecero un dramma. Anzi, si affrettarono a proclamare la “Repubblica di Cospaia”. Quando il Papa e Firenze si accorsero dell’errore, pensarono bene di non modificare la situazione: troppo faticoso rimettere in discussione un complicato trattato per un territorio che da un punto di vista strategico appariva insignificante.

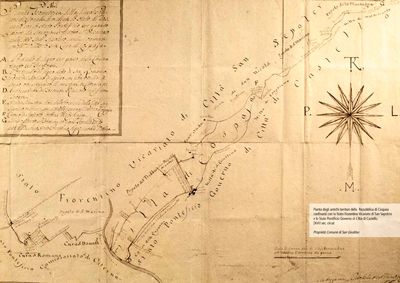

L’antica mappa di Cospaia, di proprietà del Comune di San Giustino

I cospaiesi si accorsero presto che essere stati dimenticati non era una iattura ma un vantaggio: i loro terreni, immuni dai balzelli, rendevano di più. I commerci crescevano. E quella sconosciuta libertà era inebriante: nessun tiranno, nessun padrone, nessun despota al quale rendere conto. Seduti, allora come ora, davanti alle loro case, guardando al tramonto la splendida pianura sottostante, tra una chiacchiera e l’altra, giorno dopo giorno, presero coscienza del fatto che vivere nascosti se non dava la felicità almeno portava fortuna.

Lo stemma della repubblica di Cospaia

Ma 133 anni dopo, una mattina del 1574, un fatto nuovo cambiò ancora la storia del piccolo Stato.

Semi della pianta del tabacco

Ma allora, nel 1574, il vescovo, gradì il regalo del nipote. E in segno di benevolenza verso il figlio di suo fratello, piantò con amore quei semi nel giardino del vescovado. Dall’orto del prelato a Cospaia c’erano meno di quattro chilometri. Quella pianta misteriosa, chiamata “erba tornabuona” in onore di Niccolò, li percorse in fretta e cominciò ad essere coltivata nella piccola repubblica e per la prima volta nella storia, nel territorio italiano. Tabacco da fiutare e da fumare. E quando quasi un secolo dopo, nel 1642, papa Urbano VIII arrivò a scomunicare tutti i fumatori, a Cospaia, dove anche il proibito era lecito, la coltivazione del tabacco diventò la più redditizia delle attività. Per irrigare i campi anche durante la siccità, ai piedi del villaggio fu creato un laghetto, usato ancora oggi per la pesca di carpe e storioni.

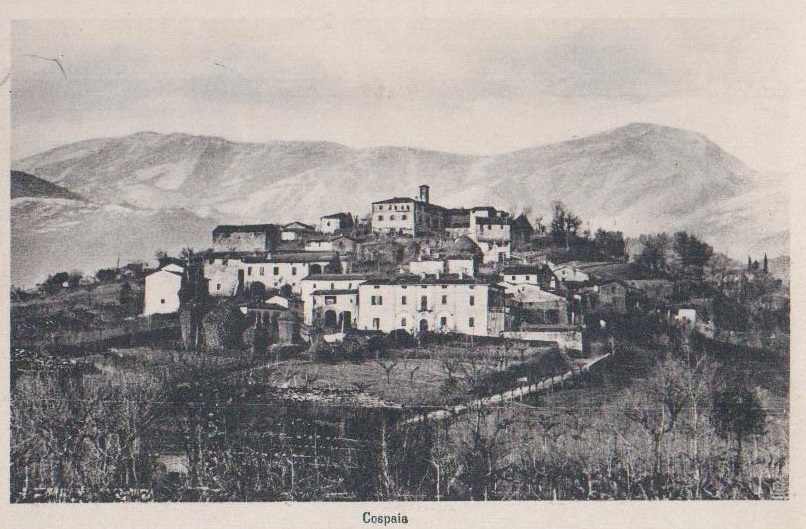

Il villaggio di Cospaia in una vecchia immagine

Filippo Natali scrisse ricordando quei tempi: “Cospaia nel 1815 era divenuta un emporio di commercio. Case commerciali, ditte le più importanti, in specie nel ceto degli israeliti, da Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Ancona ecc. stabilirono ivi i loro magazzini, ed ogni più modesto vano della villa, adibito fino allora ai più umili uffici dell’agricoltura, si cangiò in fondaco di mercanti, che vi tenevano agglomerate le loro mercanzie, specialmente in tessuti e coloniali, che vi penetravano immuni da qualunque dazio doganale”. Troppo per papa Leone XII, che aveva già proibito il valzer, bollato come “danza oscena” e chiuso le osterie. E che dopo il Giubileo introdusse misure severe contro i Carbonari e gli ebrei, tanto da vietare qualunque “transazione economica tra cristiani e giudei” ed anche il commercio e l’apertura fuori dal ghetto di negozi e magazzini gestiti dagli israeliti.

La Cospaia ricettacolo del contrabbando di merci proibite ormai aveva i giorni contati. Il papa prese per fame gli abitanti e in accordo con il granduca di Toscana, costrinse i quattordici capofamiglia rimasti a firmare “l’atto di soggezione”. Alla comunità fu concessa ancora la possibilità di continuare a coltivare il tabacco “fino ad un massimo di mezzo milione di piante”. L’indennizzo per la libertà perduta fu una moneta d’argento, che da un lato riportava impresso il severo profilo del pontefice. I cospaiesi, usando l’ironia, l’unica arma che per secoli avevano imparato a maneggiare, la chiamarono “papetto”, per ricordare a se stessi quanto fosse stata pagata poco una indipendenza difesa con tenacia per 385 lunghi anni.

Finì così l’incredibile storia della repubblica di Cospaia. Quasi una favola che ancora oggi si racconta ai bambini del paese durante la festa che ogni anno si celebra fra le casette del borgo alla fine di giugno. Bella, come una filastrocca da tenere a mente. Forse è anche per questo che la moderna scuola elementare è stata intitolata a Gianni Rodari. Subito dopo il bel prato all’inglese, davanti all’ingresso dell’istituto, lì, proprio vicino al tricolore, sventola ancora la bandiera bianca e nera divisa da una diagonale, dell’antica e minuscola repubblica, proclamata per un errore topografico nel 1441, all’indomani della battaglia di Anghiari e dichiarata decaduta nel 1826, alla vigilia di un tempestoso Risorgimento.

Un anno dopo, a qualche centinaio di metri dal glorioso villaggio, nascerà la Buitoni, che poi diventerà Perugina. Ma questa è un’altra storia.

Federico Fioravanti

Nessun commento:

Posta un commento